コリントの信徒への手紙一1章(コリントのしんとへのてがみいち1しょう)は、新約聖書のコリントの信徒への手紙一の中の一章。

1-9節が挨拶と感謝、10-17節が教会内部の分裂について、18-31節が神の力、神の知恵であるキリストについて書かれている。書名は口語訳では「コリント人への第一の手紙」である。以下の注解では書名や人名、地名は口語訳に従う。

注解

パウロは使徒行伝7章58節、8章1節、3節、9章1節、4節等では彼のヘブライ語名サウロと呼ばれているが、手紙の中では常にパウロと名乗っている。

パウロは他の手紙でも同様に名乗り、挨拶の文言を入れている。

このような感謝と祈りの挨拶は1世紀当時の手紙にも見られるものであり、パウロもその形式に従っている。世俗的な手紙では健康や繁栄のための日常的な祈りや感謝が述べられることが多いが、コリント人への第一の手紙ではパウロがイエス・キリストの使徒としてコリントの神の教会に手紙を書いていることを明記し、神とキリストからの恵みと平和の挨拶を述べている。使徒はギリシャ語でἀπόστολος(apostolos)であり、メッセンジャーや遣わされた者という意味がある。青野はコリント人への第一の手紙の背景にはパウロが使徒であることに対して異議を申し立てる人々の存在があるとする。「召された」という表現もそのことを強調する言葉であり、「神の御旨により」と付け加えられているのは創始者である神に帰っていく神中心主義であり、それはパウロに典型的な思考である。9章1-2節にはそれを表す記述がある。

使徒ἀπόστολος(apostolos)はsendを意味するヘブライ語であるשׁלח(shalach)から由来する。Buehnerによればパウロにおける使徒の召命と派遣は旧約聖書の預言者の方向から理解されるべきである。旧約聖書の預言者もまた旧約聖書以後のユダヤ教において神の使者と呼ばれていた。派遣者である主の力は地上的現実にあって十字架の弱さとして示されるのであり、パウロの使信の力も十字架の言葉の愚かさの中にある。パウロは自己の権利と名誉を放棄している。それは派遣される者としての模範的な従順さ以上のものであり、パウロが誇るものは弱さなのである。

1節で言及されているソステネという名前は使徒行伝18章にも出てきている。

使徒行伝におけるソステネはユダヤ人たちがパウロをガリオの前で訴えた場面で登場している。これが同一人物であるという解釈もあるが、それを証明する根拠はない。同一人物を支持しない根拠としてはソステネがパウロの同労者として言及されるほど著名な信徒だったのであればルカがクリスポと同様にソステネがキリスト教徒になった事実に言及しないことが挙げられる。また、ソステネという名前はごく普通のギリシャ名である。同一人物であることを支持する根拠としてはソステネはコリント人への第一の手紙の冒頭でのみ言及されており、ソステネがコリントの出身でコリント人への第一の手紙が書かれたエフェソにおいてパウロと共に宣教活動をしていたことから手紙の背景にはコリントで知られていたソステネがいるのだということを伝えているとの推論である。同一人物であるとすればガリオの事件の後にイエスを信じるようになったと考えられる。ガリオがこの告発をユダヤ人の内輪の問題であるとして裁くことを拒否した後にソステネが群衆に殴打された。ソステネを殴打した群衆がパウロを逮捕させられなかったソステネに敵対するユダヤ人なのか反ユダヤ主義の異邦人なのかは原文では明らかではない。

Comfortは古い有力な写本では「皆が」としているものが多いが、ベザ写本など異邦人としている写本群が比較的有力であるため、異邦人と推測している。一方田川建三は使徒行伝とコリントの信徒への手紙一に出てくるソステネを同一人物と考えるとソステネはパウロ側の人物ということになり、したがってここではユダヤ人を補うのが正しいとする。

パウロはコリントにある神の教会と呼びかける。榊原によればコリントという町はトゥキディデスの著作などにあるように交通の要衝として非常に古くから知られていた。アクロコリントの頂上にはアフロディテの神殿、そのふもとにはメリケルテースの神殿があり、水夫の守護神とされていた。性産業が盛んであったとも言われており、「コリント風に生きる」という言葉が淫行をするという意味で使われたり、「コリント男」は売春婦あさりをする男、「コリント娘」は遊女の意味で使われた。ただしFurnishはコリントの都市の生活を支配した要素は性的な堕落ではなく、社会的地位、名誉、富、力の激しい競争原理であったとしている。人々はより高い社会的地位や名誉を得るために公共の福祉に貢献し、支援を必要としている人々のパトロンとなったというのである。コリントは紀元前146年にはローマに敗れて廃墟となった。その100年後にユリウス・カエサルが植民都市として再建して経済的復興を遂げ、アフロディテ神殿では1000人を超える男女の奴隷を抱えるようになった。パウロがコリントにおいて伝道をしていたときにアカヤの総督であったガリオが紀元52年に総督であったことを示すガリオ碑文があるため、パウロがコリントに滞在したのは50年春から51年秋まで、あるいは51年春から52年秋までであると考えられる。コリントの信徒への手紙一の16章8節にエペソに五旬節までは滞在する予定と書かれているため、54年頃にコリントの信徒への手紙一が書かれたものと考えられる。

ヴェントラントは「すべての人々」という表現について、アカイア州のキリスト信徒だけを指すのではなくコリントの集会をキリスト・イエスの名を呼び求めることにおいて結ばれているエクレシア全体の中に位置づけているのだとする。コリントの信徒は主の名を呼び求める他のすべての信徒と同様に、主の名を呼び求めることによって神の聖なる民であるのである。カール・バルトはキリスト信徒は外見だけのキリスト信徒やユダではなく主の決定と行為に基づいて主の体の生きたメンバーであり、聖である存在であることを信じることによって聖性を示すことができるのであるとする。 教会を表すギリシャ語ἐκκλησίᾳ(ekklésia)は聖書外のギリシャ語においては正式に集められた政治的集会を意味しており、七十人訳聖書においてはイスラエルの人々の集まり、新約聖書では教会、つまり神の前に集った民の群れである。ἐκκλησίᾳは与格で書かれており、ここでは教会が間接目的語として表される用法で使われている。Bultmannは個々の信仰者が教団の中に立ち、個々の教団は一つの教団につながっていると主張する。このつながりは組織の実際的必要性に起因するものではなく全体教団が個々の教団に先立つという意識に起因する。ἐκκλησίᾳ(ekklésia)(教会、教団)とは個々の教会ではなく「神の民」、終末時の選ばれた者の共同体を示していた。その上でパウロのἐκκλησίᾳ(ekklésia)の用法について、この言葉は時には全体の教団について用い、時には個々の教会について用いているのは共通のヘレニズム的言語用法に従っているとする。全体教団を「神の教会」と呼ぶ用法はコリント人への第一の手紙10章32節などに見られる。

また、「神の教会」と言わず単に「教会」と言っても全体教団を示す場合もある。

Bultmannの見解を受けて青野はコリント人への第一の手紙においてἐκκλησίᾳ(ekklésia)が使われているのはパウロ書簡全体の半分に上ることの重要性を指摘する。この言葉が使われているのは教会における様々な問題についてであり、それらの問題をパウロは「教会論」的な視点から議論している。パウロによる「コリントにある神の教会」という性格づけは決して自明のことではない。この性格づけは「すべての問題や混乱にもかかわらず、受取人たちの終末論的な資質をパウロは確固たるものと見なしている」ことによる。問題を抱えたコリントのような個々の教会の中に本来的な「ひとつの教会」は明らかにされるのである。コリントの信徒たちは多くの問題を抱えていたが、それにもかかわらずパウロは「キリスト・イエスにおいて聖められた者たち、召された聖なる者たち」と呼ぶ。コリントの信徒たちは宗教的、道徳的、倫理的に完璧ではないにもかかわらず「聖なる」存在であると言われている。ここでの「きよめられ」とは完了分詞受動態男性複数与格であり、すでに「聖められてしまっている」ことを言い表している。

「恵みと平安とが、あなたがたにあるように」との言葉はユダヤ的な伝統に即した形の祈りである。その根拠としてシリア語バルク黙示録78章1-2節に類似の祈りの言葉が書かれていることが挙げられる。

トビト記にも手紙の序文の挨拶ではないが、憐れみと平和を祈る記述がある。

ただしパウロは上に挙げた箇所で書かれている憐れみではなく恵みという言葉を使っている。パウロにとっては「恵み」が重要な言葉であったと考えられる。他のパウロ書簡においても恵みと平安を祈る挨拶文を書いている。

Weissはこの恵みの解釈について「人を生き生きとさせ、かつ温める太陽のごとくにキリスト者を取り囲むところの、持続する恩寵に充ち満ちた慈悲深い思い」と語る。それに対して青野はパウロの神中心主義にも合致するとし、ローマ人への手紙の冒頭で展開されている神中心主義に立脚した自然神学にも合致するとする。

神中心主義はキリスト論にも表れている。口語訳は「わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから」と神とキリストが並置されている訳になっており、そのように翻訳されている場合が多いが、青野はこの箇所で並置されているのは「わたしたち」と「キリスト」であり、「神、すなわち私たちの、そして主イエス・キリストの、父、から」と神が双方の父なのだと理解して翻訳すべきであるとしている。εἰρήνη(eiréné)は口語訳のように平安と訳すことも可能だが、平和と訳すことも可能である。εἰρήνη(eiréné)はヘブライ語שָׁל֑וֹם(shalom)の訳語として七十人訳聖書で用いられている。パウロの描く神の平和論はコリント人への第一の手紙14章29-33節aに表れている。

特に33節aにおいてパウロは「無秩序の神ではなく」に続いて「平和の神」を続ける。通常秩序とはある特定の人々の意見が突出して重視され、他はそれに追随することにより平和が保たれるというものであるのに対し、30節「席にいる他の者が啓示を受けた場合には、初めの者は黙るがよい。」とあるように一人の預言だけが特別視されるべきではないと語っている。つまり皆が同じ考えで一色に塗りつぶされるのではなく異なった考え方がダイナミックに共存していることがパウロの平和論なのである。

Schnider及びStengerはこの感謝の言葉は直接神に祈っているのではなく、感謝の言葉を差出人から受取人に向けており、神に対していかに祈ったかを報告しているのだとする。Haysによればパウロは恵みの賜物はキリスト・イエスによって与えられていることを強調している。この恵みは5節で言われているようにすべての言葉とすべての知識であるが、異言も含む知識と言葉をコリントの信徒たちは誇っていた。コリント人への第一の手紙全体から読み取れるのはパウロがその誇りに対する皮肉の要素を含めて書いているということである。言葉と知識の賜物は教会を一致させるのではなく分裂させているからである。言葉と知識はすべて神によって与えられたものであって、人間の誇りはそこでは退けられるべきものなのである。

4節における感謝は他のパウロが高く評価している教会に宛てた手紙とは異なっている。4節では「神の恵み」が強調されているのに対してピリピ人への手紙1章5節やテサロニケ人への第一の手紙1章3節では「あなたがた」が強調されている。この点からもパウロがコリントの信徒たちに対して神の恵みによってのみ賜物が与えられることを伝えていることが示唆される。

「いつも」を表すπάντοτε(pantote)はコリント人への第一の手紙15章58節でも使われており、「あらゆる機会に」または「通常の習慣として」の意味を持つ。ここでは復活の約束に基づいて「いつも」主のために働くことを指す。

原文では「私の神」となっている。田川建三は最重要の写本であるシナイ写本やバチカン写本であるため「私の」を省いた文が原文の可能性もあるとしながらも、この2つの写本が「私の神」という表現が傲慢であるとして削除した可能性もあり、同じ表現がローマ人への手紙1章8節にも出てきていると指摘する。パウロの伝道旅行の初期に書かれたテサロニケ人への第一の手紙1章2節では単に「神に感謝する」となっているので、初期の手紙の時から後期に向けてパウロの手紙の書き方が変化していったと考えられるとする。

口語訳及び新共同訳は4節と5節を切り離して訳しているが、5節は4節の「感謝」の理由、「神の恵み」の中身を具体化するものである。口語訳で「恵まれ」と訳されているἐπλουτίσθητε(eploutisthēte)はπλουτίζω(ploutizó)のアオリスト直説法受動態二人称複数であり、「豊かにされる」という意味を持つ。アオリストは通常「点的な動作」を指示する場合が多いが、ここでは「すべてのことに」とあるため、「点的な動作」を意味しておらず、「すべてのことにおいて豊かにされた」ことを「要約」的に述べるアオリストと考えられる。豊かにされたのはイエス・キリストにおいてだったのだということが「キリストにあって」と4節の反復を行うことによって強調されている。これは言葉と知識に対してコリント人への第一の手紙において批判的に語っていることとのコントラストが見てとれる。

4章8節はコリントの信徒の「誇る」生き方、「思い上がる」姿勢を受けての言葉である。「すでに」が2回出てきているのもパウロの論敵たちの「熱狂主義」的な在り方と「現在的終末論」を指示している。Fitzmyerはすべての言葉と知識という組み合わせはコリント人への第二の手紙8章7節にも見られるとする。

ここには皮肉も含まれている。パウロは言葉と知識に富み、それを誇るコリントの信徒たちを批判しなければならないと考えているからである。

田川は口語訳の「キリストのためのあかし」及び新共同訳の「キリストについての証し」を解釈しすぎであるとし、「キリストの証し」と訳すべきであるとする。「キリストの」という属格は対格的属格(あなたがたがキリストのことを証しする、その証し)と考えて翻訳される場合が多い。しかしこれは一つの解釈にしか過ぎず、翻訳としては直訳の「キリストの証し」すべきだという。この場合キリスト御自身が立ててくださった証しがあなたがたの間でも確立していると読むことも可能である。

また、異読として「神の証し」としている写本もある。「神の証し」を支持する重要な写本もあることから、「神の証し」が本来の読みである可能性も十分にある。そう考えると証しは「神の与える証し」と読むべきであるということになる。

Comfortはこれに対してテクストゥス・レセプトゥス、ウェストコット・ホート、ネストレ・アーラントのいずれも「キリストの証し」を取っており、すべての英語訳もそれを採用しているとし、本来のテクストは「キリストの証し」であるとする。その上で「神の証し」を支持するB,F,G写本が同じグループの写本であり、2章1節に影響を受けたとする。

青野はパウロが「十字架につけられ給いしままなるキリスト」と同様に「弱さと、そして恐れと、そして多くのおののきの中にあった」中で宣教を行ってきたことを考えると「キリストの証し」における「キリストの」の属格は「キリスト自身がなす証し」という意味での主格的属格ではなく「キリストを証しする証し、つまりキリストについての証し」という対格的属格と解するべきであるとする。

Taylorはコリント人の賜物の豊かさは「キリストについての証」が確かなものとされたという福音のメッセージであり、コリントにおいてパウロが宣べ伝えた福音の使徒的証人のことを指すとする。ἐβεβαιώθη(ebebaiōthē)はconfirmやestablishという意味があり確認・確証するという意味や創立するなどとも訳せる。これは神が過去にしたことだけではなく、コリントの信徒たちが非難されない裁きの日を確立することなのである。

青野は証しと訳されているμαρτύριον(marturion)について、動詞形のμαρτυρεω(martureó)は「証しする、証言する」の意味であるとし、μαρτυρεω(martureó)のパウロにおける5回の用法のうち、コリント人への第一の手紙15章15節における「キリストの復活」についての「証言をなす」すなわち「福音宣教をなす」という意味と並行しているとする。

田川訳では口語訳と同様にχαρίσματι(charismati)を「恵みの賜物」と訳している。新共同訳における「賜物」も誤訳ではないが、この言葉は「恵み」を意味するχάρις(charis)を中性名詞化したものであり、伝統的な日本語訳がそれに合致しているためそれを保存するのが良いとする。 Schrageは「神の恵みはそれ自体、教会に与えられ、そして奉仕へと至らせる賜物において顕わになるからである。と語る。これに関連してKaesemannはパウロは神の義の様態を力として捉え、それは我々によって所有され、進入するときに賜物となる。そこではガラテヤ人への手紙2章20節が妥当する。

賜物の中には必ず神御自身が登場し、賜物とともに神御自身が留まり、力としての性格を持つ。したがってこの賜物には要求と義務と奉仕が分かちがたく結合し、我々は神の支配を体験する。 ἀποκάλυψις(apokalupsis)は隠れたものの覆いを取る、あるいは啓示するという意味がある。Holtzによればここでパウロはイエス・キリストの「現れ」という意味で用いており、救済と裁きがそこでは開示されるのである。ローマ人への手紙8章18-19節においては神の子の栄光の最終的な現れが示されている。

ローマ人への手紙2章5節においては神の正しい裁きの出現が期待を持って顧慮されている。今まで隠されていたものが顕わにされるだけでなく、新たに成就したことの現実性も現れる。

ヴェントラントによればこの救いの日が現れる時、聖霊があふれるばかりに神の民に注がれる。コリントの集会は神の力と霊によってつくられた集会としての特徴を、すべて示している。パウロは感謝を述べるにあたって、キリストの証しが集会に根を下ろした過去の事実と現在の豊かな恩恵の賜物を見ている。

8節において「キリスト」はパピルス46とバチカン写本では省かれており、信憑性に疑義が呈されている。一つの可能性としてこの2つの写本において誤って「キリスト」が落とされた可能性が考えられる。一方で7節及び9節で「イエス・キリスト」とあるので本来の本文であった「イエス」に「キリスト」が付加されたとの見解もある。 口語訳で「主もまた」と訳されている言葉はὃς καὶ(hos kai)であり、関係代名詞である。この関係代名詞がイエス・キリストを受けているとすると、「わたしたちの主イエス・キリストの」と重複する。イエス・キリストが裁き主であると同時に弁護する側でもあるということになってしまうのである。そのためこの関係代名詞が神を受けているとの考えもある。Fitzmyer及びFeeはこの関係代名詞を「神」であると解釈している。青野は「神」が明確に言及されているのは直前で4節であり、関係代名詞とかなり離れているし、6節の「確固たるものとされた」(口語訳では「確かなものとされ」)が神によるものと考えるとしてもこの動詞が常に神と関連付けられているわけではないことを指摘する。その上で「わたしたちの主イエス・キリストの日」に「責められるところのない者」という表現は明らかに終わりの時の「審きの日において」を意味しているとする。類似の表現はパウロ書簡で複数見られるが、例えばローマ人への手紙2章16節に現れる。

コリント人への第一の手紙5章5節では「主の日」、コリント人への第二の手紙1章14節では「[私の]主イエスの日に」、ピリピ人への手紙1章6節では「キリスト・イエスの日まで」、ピリピ人への手紙1章10節では「あなたがたがキリストの日に純真で責められるところのない者となるように」、ピリピ人への手紙2章16節では「(あなたがたが)私にとってキリストの日における誇りとなる」となっている。これらの言葉は明らかに「審き主」は「イエス・キリスト」であるということを指し示している。しかしローマ人への手紙2章5節では「神の怒りと正しいさばきが啓示される日」、2章16節では「神がキリスト・イエスをとおしてさばかれる日」となっており、神が審き主となっている場合もある。つまり人間の限界を超えた事柄についての思弁をたくましくすることをせず、組織的に論じることをしていない。 ヘイズは共同体は主の日に備える最中にあって、キリスト自らの働きに信頼しなくてはならず、そのようにしている共同体こそ「非のうちどころ」がないのだとする。これを聞いたコリントの人々は審判を待ち、主の日に備えることを現在の熱狂的な霊的経験を冷静に正すこととして理解した。

口語訳で「真実」と訳されている言葉はπιστὸς(pistos)であり、to be trusted or believedという意味やfaithful, dependableといった意味がある。田川はこの言葉を「信実」あるいは「誠実」と訳すべきであるとする。口語訳のように「真実」とすると神は偽物ではなく本物であるという意味に受け取られかねず、人間のように不誠実ではなく神は常に誠実であることを示す訳語とすべきであるとする。また、「はいらせていただいた」と口語訳では訳されているが、すでにキリストとの交わりに入っているのではなく、キリストとの交わりは終末的なものであり、信者はまだ招かれただけであって入れられたわけではないという見解を取る。

「神は真実なかたである」との言葉は挨拶と感謝の序論のクライマックスであり、神の誠実さ、信頼するに足ること、パウロが述べた事柄を成就してくださる保証人のようなことであることに言及する。パウロの「神中心主義」がここでも貫徹されているのである。「あなたがたは神によって召され」は2節における「聖徒として召されたかたがたへ。」と連結する。9節においてはこの召されたというのが「主イエス・キリストとの交わりへと」召されたことが明示される。この交わりは「神の子が与える交わり」という意味に取ることも可能だが、ここでは「神の子に対してわれわれが持つところの交わり」、つまり「神の子との交わり」に取るべきである。Kramerによれば「神の子」はパウロ的な使用においては神への帰属関係という観点のもとでの救いの担い手を表示している。「召され」についてFitzmyerは2節との呼応だけではなく旧約聖書における神の呼びかけの反映もあるとする。

「神の子との交わり」についてヘイズは、この交わりはイエス・キリストとの霊的な関係も考えられるし、キリストとの関係に共に招かれた人々の共同体も考えられるとする。その上でその2つは不可分であり、「キリストにある」とは教会の交わりの中にあるということである。それは単に宣教や規範だけではなく共同体が最終的にキリストにあって親密な相互理解の関係へと招かれるということなのである。階級等が異なる信徒たちは神の恵みによって作り出された新しい家族に参加するように共に招かれているということなのである。ヴェントラントは交わりに召されたことをすでに起こったことであり、現在において生かされおり、イエス・キリストに固く結ばれた者の群れとして、主の到来を待つのであるとする。パウロの信仰思想は神の永遠の救いの意志に立ち返り、また最後の完成を目指すことによってはじめて完全なものとされるのである。

口語訳で「勧める」と訳されている語はπαρακαλέω(parakaleó)であり、call to one、呼びかけるという意味がある。この語は意味範囲が広く、文脈によっても様々な訳し分けが可能だが、παρακλέω(parakaleó)自体に「勧める」という意味があるわけではない。また、「堅く結び合っていてほしい」と訳されているκαταρτίζω(katartizó)は本来修繕する、もとの状態に戻す、整えるという意味があり堅く結び合うというような意味はない。バウアーの辞典ではmake complete完成させるという意味もあるとされているが、田川はウルガタ訳から来たもので、訳しすぎであるとしてこれを批判する。ドイツ語訳でもコンツェルマンは「堅く一致しているように」と訳しており、ルター訳に由来する。分裂した共同体が一致へと回復されるという意味で「回復されるように」と訳すべきであるとする。青野はπαρακλέω(parakaleó)についてドイツ語ではWeiss,Lietzmann,Conzelmann,F.Lang,Schrage,Lindemannなどがermahnenと訳していることから、「勧告する」「訓戒する」という意味が込められているとする。「兄弟たちよ」という呼びかけと共に使われているため上下関係から行われる「勧告」というよりは兄弟愛的な意味合いを持つ。「兄弟たちよ」と訳されているἀδελφοί(adelphoi)はἀδελφός(adelphos)の男性複数呼格であるが、女性信徒を排除する意味ではなく、男性も女性も含む「兄弟姉妹たちよ」という意味で用いられている。この勧告は「私たちの主イエス・キリストの名によって」なされているものである。「主」と「名」が共に使われている箇所としてはコリント人への第一の手紙1章2節及びピリピ人への手紙2章10-11節が挙げられる。

この「主」と「名」の結合は儀式的な響きを持っており、この手紙を礼拝の中で読まれるテキストとして受け止めようとする聴衆の期待と合致する。また、「名」は明らかにその人自身、人格を表しているため、キリストの委託を受けてこの慰めを語っていることが強調されている。「みな語ることを一つにし」と、一つになることの要請はピリピ人への手紙やローマ人への手紙でも書かれている。

ただし他の手紙では「一つの思い」を抱くように要請しているのに対し、この節においては「一つのことを語るように」と書かれている。これは12節の「言い合っている」と対応していると考えられるし、「お互の間に分争がないようにし」とも対応する。

口語訳では訳出されていないが、γάρは「なぜならば」という意味がある。パウロは10節にあるように一つになることをコリントの信徒たちに要請した。その理由が11節におけるクロエの[家の]人々からコリントの教会において争いがあるという報告を受けたことである。口語訳で「聞かされている」と訳されている言葉はἐδηλώθη(edēlōthē)は明らかにされたという意味がある。この明らかにされたという言い方は偶然ではなくある意図を持ってパウロに情報提供された可能性、そしてその意図がコリントにおける争いについて態度表明して欲しいというものだった可能性がある。コリントの信徒たちにはクロエの家の者たちが誰であったかはよく知られていたと考えられるが、現代の我々には不明である。クロエ自身についてもそれがどのような人物かを示す根拠はない。Feeはクロエはキリスト教徒であったかは明らかではなく、裕福なアジア人であり、エフェソの人であり、エフェソとコリントの間を行き来していたと推測する。Fitzmyerはクロエの家の者たちとは、クロエの家族のメンバー、奴隷、元奴隷、ビジネスパートナーなどを考える。また、クロエという名前について、ギリシャ神話における穀物や大地の生産物の神であるデメテルのあだ名がクロエであったため、デメテルの崇拝者を表す可能性もあるとする。アクロコリントの坂にデメテルの神殿があったことも根拠に挙げている。

アポロは使徒行伝の18章24節、19章1節に登場する人物である。

佐藤研は使徒行伝の記事において「さらに詳しく神の道を解き聞かせた」とあるようにプリスキラとアクラとがアポロの不足した部分を補ったとされる部分はルカによる編集であるとする。元来の伝承ではアポロを高く評価する者たちによるものであったが、ルカはパウロの路線を最も重要かつ秀逸なものと考えており、アポロの伝承はパウロ路線の正当化のために用いられたと考えられるのである。パウロ自身の証言ではアポロについては、コリント人への第一の手紙3章6節にあるようにパウロの路線に属する存在として描かれている。

ケパとは岩、石を意味するアラム語の単語である。ペテロはケパのギリシャ語訳である。ギリシャ語の諸教会の間でもケパという呼び名が用いられていた可能性も考えられるが、ケパという呼び名はパウロ書簡以外ではヨハネによる福音書1章42節にしか使われておらず、パウロ単独でケパの呼称を用いていた可能性もある。

ヘイズは「わたしはキリストに」をパウロが批判的に言及している部分は解釈上困難な箇所とする。これはすべてのキリスト者が言うべきことであると考えられるからである。文脈からはあるコリントの信徒たちが自分たちこそがキリストに属するものであり、他のものがそうであるかは不確かだと主張したとする。直接かつ霊的な接近がキリストとの間にあるという自慢であったのである。ここではキリストが共同体内の偏狭な駆け引きを支持する指導者像に引き下げられている。 青野は分派の中でパウロの名が最初に言及されていることには重要性があるとする。分派について否定的に言及している中でパウロ自身の名前がある事自体注目に値するが、さらに最初に自分の名前を持ってくるということは自己批判的、譲歩的な姿勢を読み取ることができる。パウロはコリント教会の創立者であったにもかかわらず、私がパウロのものと言っている信徒が一部でしかないのであれば、それはパウロの権威の失墜を意味する。

いくつかの写本では「キリストは分けることができないでしょう?」と否定の答えを予期する質問形が書かれている。New English Bible, Revised English Bibleがこの読みを採用している。 パウロは12節で言及したスキャンダラスな現実を受け、3つの修辞的な質問を発する。1つ目は「キリストは分割され、分配されたのか」というあたかもキリストが商品や所有物のように値切られる扱いをされ、利害の違う分派に断片化されてしまっていることを指摘するものである。パウロがあなたがたのために十字架につけられたのか、そしてパウロの名によってバプテスマを受けたのかという2つの質問は否定の答えを要求する修辞的質問である。神の前に生きる共同体はイエスの十字架の死にすべてを頼っている。そしてキリストの名によるバプテスマによって共同体は主の支配に移される。そこではささいな競争や違う説教者の好みはばかげたことにしか過ぎないのである。信徒たちが持つべき信仰はキリストへの信仰のみであり、パウロへの信仰などではないし、信徒たちのために十字架につけられたのはキリストであり、キリストの名によってのみバプテスマは授けられるのである。「分けられた」と口語訳で訳されているμεμέρισται(memeristai)はμεριζω(merizó)の完了直説法受動態三人称単数である。完了は通常過去において起こった出来事の結果が現在に至るまで継続していることを示している。μεριζω(merizó)はdivide,distributeと言った意味を持ち、分割や分配と訳すことができる。新約聖書外では全体とは異なる「部分」つまり身体の一部や建物、都市の一部、職域、政治的な党などの意味で使われた。コリント人への第一の手紙13章9節では「一部分」という意味で使われている。

肯定的な用例としてはエペソ人への手紙4章16節が挙げられる。

「神に感謝している」について、田川は原文は「私は誰にも洗礼を授けなかったことを感謝する」だが、日本語での翻訳においては「むしろ感謝せねばなるまい」とすべきだとする。また、口語訳では入れていないが、新共同訳や協会共同訳では「神に感謝しています」としている。「神に」はネストレ・アーラントの新版で支持されているが、「神に」がない読みは重要な写本であるシナイ写本とバチカン写本が支持しており、これも有力である。クリスポは使徒行伝18章8節に出てくる会堂司である。

ガイオは使徒行伝19章29節に出てくる。

ガイオはローマ人への手紙16章23節にも出てくる。

バプテスマというギリシャ語はβάπτισμα(baptisma)あるいはβαπτίζω(baptizó)である。原意は「浸す」「沈める」ことである。βάπτω(baptó)はマタイによる福音書26章23節で使われている。

このバプテスマが象徴する本来の意味から言えば、水の中に全身を沈め、そして水から引き上げるという方法が聖書的であると考えられる。コロサイ人への手紙やローマ人への手紙にあるようにバプテスマとはキリストと共に今までの古い罪の自分が死に葬られ、キリストと共によみがえらされ、新しい命に生きるということを告白するものである。

口語訳で「ためである」と訳されているのはἵνα(hina)である。田川はἵνα(hina)は「ため」と訳される場合が多いが、ここではパウロが意図してそうしたのではなく、結果としてバプテスマを授けなかったということを言っているとする。ἵνα(hina)の解釈についてはFitzmyerも同様の見解を取る。13節において書いたことをここでもパウロは繰り返す。コリントの「パウロ派」がパウロとどのような関係を主張するとしてもそれはコリントの信徒たちがパウロから洗礼を受けたことが根拠になるわけではない。グループによっては特定の説教者によって洗礼を受けたコリントの信徒たちが説教者に対する忠誠の絆を築いたことも考えられる。クリュソストモスはこの箇所についてパウロは洗礼を行った人々とパウロとのつながりに高揚することに対して警告した上で、洗礼の偉大さは洗礼を授けた人の働きの中にではなく洗礼に召された方の働きに起因するものだとしている。したがってパウロにとって使徒が授けた洗礼も他のキリスト者が授けた洗礼も同様に有効なものであった。使徒行伝18章5節からはシラスやテモテが洗礼を授けていた可能性もあると考えられる。

バークレーはイエスの名によってバプテスマを授けられるということについて、カエサルの兵士はカエサルの名によって忠誠を誓ったが、それは絶対的に皇帝の命令に従うことを意味するものであったことを挙げている。キリスト者においてはキリストの所有に帰するだけではなく、不思議な仕方でキリストと同一になる、キリストの中にあるということである。 カール・バルトはバプテスマの基礎はイエス・キリストであり、バプテスマのために不動に設定された目標であるとする。バプテスマは献身、入門、啓蒙、寄付、刷新、変容などの既知または想像できる他の宗教的行為とは異なるものである。イエス・キリストは神が計画し、実現させた救いの歴史そのものである。イエス・キリストの死によってすべての義が成就され、復活して聖霊が発出されて人々に聖霊が与えられる歴史が明示された。イスラエルと異邦人の選びと召命がキリスト教のバプテスマで明らかにされるとき、神の永遠の選びと召命が表される。そのとき人々の洗い出し、矯正、聖霊によるバプテスマがイエス・キリストにおいて行われたことを意味する。

στέφανος(stephanos)は王冠、富といった意味を持つ。ステパナはコリント人への第一の手紙16章15-18節でも言及されている。

ステパナはポルトナト及びアカイコと共にエフェソにパウロを訪ねたコリントからの代表団の一員であった。パウロが証言しているように、ステパナの家族はアカヤの初穂であり、コリントにおける最初の改宗者であったと理解される。ステパナの家族についてはそれ以上のことは語られていないが、男女の家族の他に解放奴隷、奴隷が含まれていた可能性もある。ステパナの家が身をもって奉仕してくれたとあるように、パウロが言及した人々は成人であったと考えられるが、家の構成員の中に子どもが含まれていた可能性もある。奉仕の内容は明記されていないが、説教することによって福音を伝えること、家庭におけるもてなしをして共同体を支援することなどが考えられる。足りないところを満たしたというのが共同体が物理的に欠乏していたのを補ったのか、パウロとともに宣教活動をコリントの信徒たちもすべきであると考えていたのか不明である。その奉仕がパウロに忠実なものであったことが、ステパナへの肯定的な言及にあらわれている。

Ciampa,Rosnerはステパナの家に乳児が含まれていた可能性はあるが、パウロは家族全員にバプテスマを授けたと明記しているわけではなく、この節をもって幼児洗礼を支持する根拠にはならないとする。

Orr,Waltherはステパナの家を「アカヤの初穂」と表現していながらここではクリスポとガイオの後付けとして記録されていることの不自然さを指摘する。さらに、使徒行伝17章34節でアカヤ地方であるアテネでの宣教において改宗者が出てきていることも矛盾であると考えられる。

これらの矛盾に対する説明として、パウロはコリント教会におけるバプテスマの統計に対する無関心を表しているとする。時系列的に正しい記録を残すことはパウロにとって高い優先順位を占めるものではなかったのである。このような記録の矛盾によって後代の学者が新約聖書の教会の物語を再構築することを困難にする。

「いったい」と口語訳で訳されているγὰρ(gar)は「何故なら」という意味を持つ。「無力」と訳されているκενωθῇ(kenōthē)はκενόω(kenoó)のアオリスト接続法受動態三人称単数である。否定と共に接続法を使用する用法としては強調否定の接続法があり、ローマ人への手紙4章8節でも同様の用法が見られる。

κενόω(kenoó)は英語ではemptyと訳される。田川は口語訳の「無力」ではなく「無」と訳し、またἵνα(hina)を15節と同様に目的ではなく結果を表すように訳すべきであるとし、 「キリストの十字架が無になってしまう」としている。青野はσοφίᾳ λόγου(sophia logou)を口語訳の「知恵の言葉」ではなく「言葉の知恵」と訳すべきだとした上でパウロは言葉の知恵によって福音宣教を行っていたコリントの人々に対して論争的に議論を展開する意図があったとする。パウロは「人間の知恵」と「神の力」のあれかこれかをコリント人への第一の手紙2章5節でも提示しており、人間の知恵によって宣教をする人々はその知恵に生の根拠を見出すことによって十字架における神の決定的な救済の出来事を無にすることになると主張しているとする。

カルヴァンはマタイによる福音書28章19節やマルコによる福音書16章15-16節において行って教えを説き、バプテスマを施せと命じていることからパウロへの反論として「キリストは使徒たちに、教えを伝えるだけでなく、バプテスマもさずけよと命ぜられたというのに、あなたはその任務を果たしていない」というものがありうると考え、それに対する予防線を張っているとする。

パウロの反論は教えを伝えるために命ぜられたのであって、バプテスマを施すことはパウロの任務の中で主たるものではないとする。イエス・キリストが命ぜられたことの中で第一義的に重要なことは教えを伝えることである。バプテスマを軽視する考えはパウロにはないが、パウロに与えられている恵み・賜物において優れていたパウロはバプテスマ以上に教えへと召されていたのである。 榊原はマタイにおける復活のイエス・キリストの命令は「すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって、彼らにバプテスマを施し、あなたがたに命じておいたいっさいのことを守るように教えよ」ということであり、「バプテスマを施すことにより、また教えることによって、弟子とせよ」という命令であるとする。キリストの弟子とすることが本筋であり、洗礼や教育はそのために必要となってくることであり、洗礼の数を誇ることは非聖書的な本末転倒なのである。礼典は御言葉の宣教を前提としている。御言葉は罪人を回心させ信仰を起こす力があり、礼典はすでにある信仰をさらに養い強める。

「救にあずかるわたしたち」の「わたしたち」は一部の写本では欠損しており、単に「救われる者」となっている。田川は「救われる」人間は大勢いるため、パウロたちだけが救われているのではないとするために削除した写本家がいたのではないかとする。

γὰρ(gar)は17節と同様「なぜなら」という意味で使われている。「キリストの十字架が無力なものになってしまわないためなのである。」を説明するためにパウロは言葉を続けているのである。

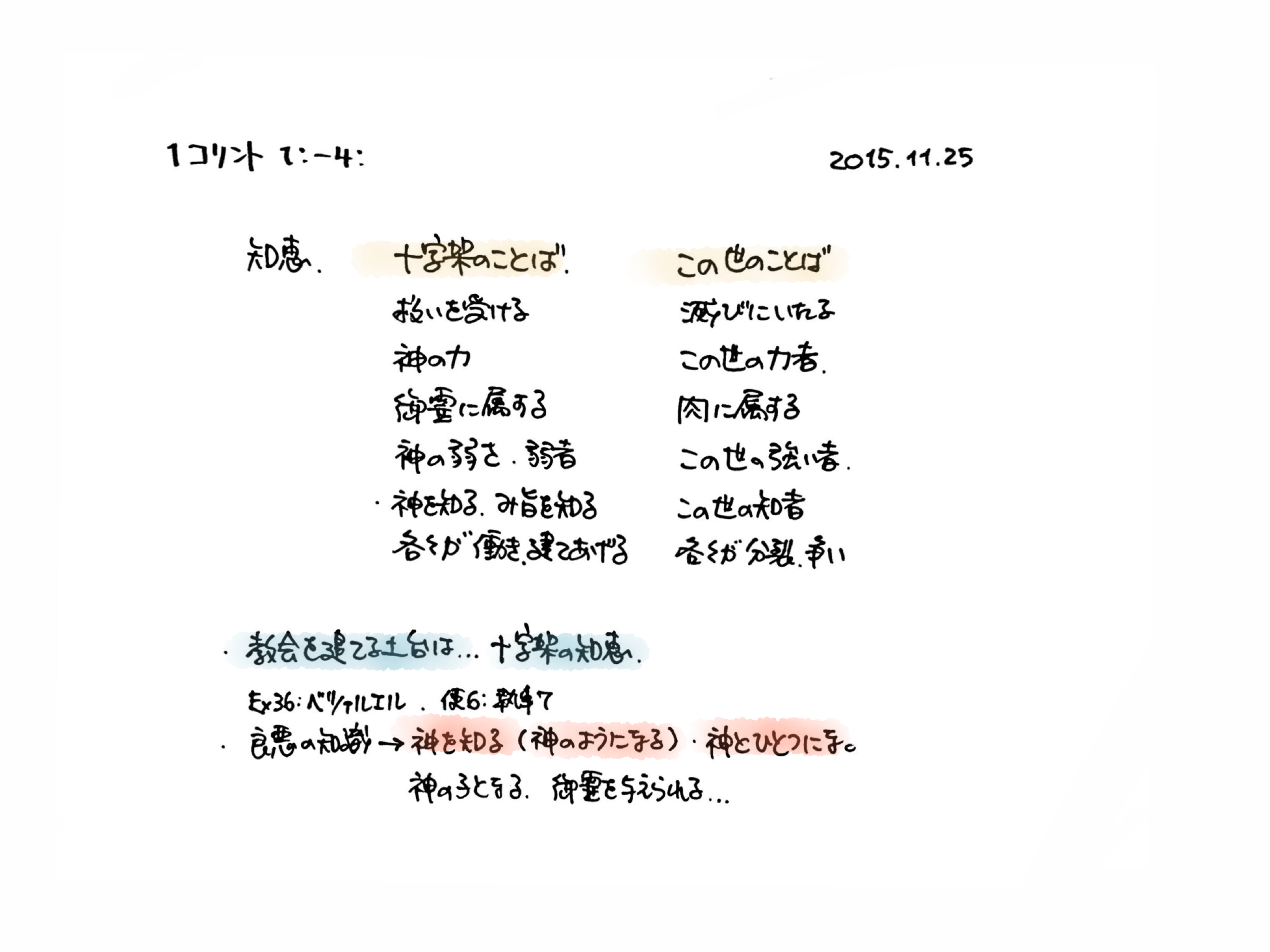

「言」と口語訳で訳されているのは内容・教理の意味である。ここで人間は「滅び行く者」と「救にあずかる者」に二分される。滅びと救はいずれも現在分詞形で言及されている。この現在分詞形は今ここですでに滅びと救いとに向かって2つの道を歩みつつあることを表現している。「十字架の言」はこの2つの道を歩む人々にとって対照的なものとして映る。それは「愚か」であるか「神の力」であるかということである。十字架の言を愚かと考えるから滅びに落ちるのか、あるいは滅びつつある者だから十字架の言を愚かと感じるのかはここから明らかではないが、十字架の言を愚かであると考える者は自分が滅びに向かって進んでいることを意味する。これについてクリュソストモスは魂において滅びつつある者は救いへと導いてくれるものを知らず、自分のことを案じてくれる人々をうるさいと感じており、それはそのものの性質ではなく病みから生じるものであるとする。

カルヴァンはパウロは「福音を裸のまま、いやしい、軽蔑すべき言葉で示しているから福音があなどりを受けている」という反駁を予想し、滅び行く者にとってはそうであると同意しているとする。十字架の言は人間的な知恵によって外側を立派に装われていないので滅び行く者には愚かなものとみなされている。しかし救われる者にとっては神の知恵が照り輝いている。それと同時にコリントの信徒たちは教師たちの美辞麗句に惑わされて使徒をさげすんでいた。それについてもパウロは婉曲に批判をしているのである。

Ciampa,Rosnerは「滅び行く者」とは十字架の言を拒否する人々が進んでいる現在の道を指しているのであって、彼らの最終的運命を指すわけではないとする。パウロはコリント人への第二の手紙4章6-7節で語っているように、死にゆく人々の状態を変えることができるのは神の介入だけである。

引用はイザヤ書29章14節からである。

ヘブライ語תִּסְתַּתָּֽר(tis-tat-tār)は隠されると訳すことができる。これは七十人訳聖書ではκρύψω(kruptó)と訳されており、隠す、覆うといった意味がある。これに対してパウロはἀθετήσω(athetēsō)を使っており、これは無視する、否定するといった意味がある。口語訳では「むなしいものにする」と訳されているが、田川はパウロがヘブライ語聖書や七十人訳聖書において「隠す」となっていたものをより強調するために「廃棄する」に変えたとする。

Ciampa,Rosnerはイザヤ書の文脈においては様々な人間の慣習を非難しており、直前の13節では人々が神に口だけで近づいていると語っていると指摘する。不思議な驚くべきわざとは、メシアの到来を意味していると考えられる。

ヘイズによればここでは人の知恵と十字架の言葉が対立させられているとする。手紙のこの部分においてコリントの問題について明確に言及していないが、コリントの信徒たちに対する批判の神学的根拠が示されている。コリントは表面的な人間の知恵を競っており、高尚な知識と洗練された修辞に注力していた。それに対して神はキリストの十字架というこの世の知恵を破壊し、人々を救うことを選んだ。この対立構造はイザヤ書と類似している。イザヤ書の文脈においてもユダヤの指導者たちは預言者の言葉を聴くのではなくエジプトとの同盟という合理的計画によって王国を守ろうとした。当時のユダヤの指導者が口だけで神を敬っていたように、コリントの信徒たちも心が神から遠く離れていることを示し、コリントの信徒たちもさばきの下に立っていることを思い起こさせている。

「知者」と訳されているσοφός(sophos)は知恵のある人や手工芸などに秀でた人のことを指す言葉である。新約聖書において形容詞として使われる場合には熟練した建築家の専門的知識や倫理的善を目指す者の自覚を表す。

名詞的用法ではギリシャ的、ヘレニズム的な理想的教養やイスラエルの宗教的伝統が念頭に置かれており、批判の対象である。真の知恵とは人間的な知恵を凌駕し、消し去っていく存在なのである。

「学者」と訳されているγραμματεύς(grammateus)は本来学者や秘書、書記官などを指し新約聖書では通常「律法学者」と訳される。福音書や使徒言行録で主に使われており、書簡でこの言葉が使われているのはこの箇所だけである。律法学者の活動は聖書解釈を行い、現在に適用すること、教育者として聖書の解釈方法を伝えること、法学者や裁判官として律法を運用することであった。

「論者」と訳されているσυζητητὴς(syzētētēs)は新旧約聖書の他の箇所や聖書外文献では使われていない言葉で、「調査する者、論争する者」を意味する。

この節はイザヤ書33章18節を反映している。イザヤ書の文脈の中ではエルサレムに対するアッシリアの企ての失敗について語られている。

カルヴァンは「この世」という言葉は「論者」だけではなく「知者」「学者」のことも指しているとする。「知者」は御言葉によって聖霊を受けておらず、この世の知識に頼る人々である。「学者」はヘブライ語においてはsapharが「語る」「叙述する」の意味で、そこからsepher「本」「書巻」sepherim「詩文に通じた人」「書物に没頭する人」という言葉が生まれた。γραμματεύς(grammateus)はそれに対するギリシャ語の訳語である。「論者」は疑問や難題をぶつけて自らの精神性をアピールする人々のことである。パウロはこれら人間の知恵を持つ人々を厳しく批判する。「この世の知恵」とは聖霊なしに得られる習慣、学問等を指す。霊的な教えに目が開かれていなければ人が知り、理解することはむなしくなる。パウロは人知そのものを否定しているのではなく、霊的な知恵を理解するために聡明さや学問を用いることはできないということを語っているのである。

田川は「神の知恵にかなっている」と訳した口語訳やそれに追随した新共同訳聖書を批判して「此の世は神の知恵の中で神を知恵によって認識できなかった」と訳した。ἐν(en)は「~にかなっている」と解釈することはできず、「~の中に」というのが直訳だからである。その上で世界の創造という神の知恵は世界の秩序を見れば当然神を認識できるにもかかわらず、この世は神を認識できなかった。そこで神は人々の理性ではなく「宣教の愚かさ」を選んだという解釈が有力であるとする。ローマ人への手紙でも同様の考えが述べられている。

ヴェントラントも同様の見解を取る。神は人間に対して創造において御自身を証されたが、人間の知恵は神を認識することができなかった。そこで神は愚かさにおいて啓示する道を選んだ。十字架上で死んだイエス・キリストは人間にとっては愚かなものではあるが、信じる人間にとっては救いの啓示なのである。キリストの十字架は人類全体にかかわる神の行為であるが、救いは信じる者だけに起こる。そして宣教の愚かさを信じない賢者は滅ぼされるのである。この世の知恵は宗教的知恵であっても神との交わりと救いを得たり伝えたりすることはできない。それは律法の解釈と適用を本質とするイスラエルの知恵も同様なのである。 口語訳で「この世」と訳されているκόσμος(kosmos)は全世界といった意味を持つ。

「しるし」を表す言葉はギリシャ語ではσημεῖον(sémeion)であり、奇跡といった意味も持つ。七十人訳聖書においてはσημεῖονはヘブライ語のא֔וֹת(oth)の訳語であり、新約聖書においてもその意味が踏襲されている。新約聖書全体では77回使われている。マタイ、マルコ、ヨハネによる福音書、使徒行伝で合計60回使われていることから歴史記述文書において多用されていると言える。他にも書簡で10回、ヨハネの黙示録で7回使われている。 七十人訳聖書においては「しるしと不思議な業」という用法で使われている例があり、新約聖書においてもそのような用例が見られる。

福音書及び使徒言行録においては他にも人間を見分けるための目に見えるしるしの用例や警告のための徴候を表す用例がある。 目に見えるしるしの用例としては誰がイエスであるかを知らせる合図としての用例や、

救い主イエスを見分けるしるしとして飼い葉桶が挙げられている用例がある。

警告のための徴候はルカなどに見られる。

マルコによる福音書8章11-12節においてユダヤ人がしるしを求めている場面が見られる。

一方ギリシャ人にとっても「十字架の言葉」は愚かなものであった。十字架刑そのものが屈辱であっただけではなく、死刑から自らを救い出すことができない者が救い主であるということは受け入れがたいことであった。

口語訳で「十字架につけられた」と訳されているἐσταυρωμένον(estaurōmenon)はσταυρόω(stauroó)の完了分詞受動態男性単数対格であり、「十字架につけられ給いしままなるキリスト」という意味がある。イエス・キリストが十字架につけられ続けているという言い方はガラテヤ人への手紙3章1節にもある。

青野は「十字架につけられ給いしままなるキリスト」が言及される時、十字架が「恥辱と弱さの極致」「悲惨さの極み」であることをパウロが考えていることは明らかであるとする。パウロにとってそのような「十字架」こそが神による救済の出来事であったのであり、その逆説を踏まえない者にとって十字架は「つまずき」であり「愚かさ」でしかない。その上で車椅子の牧師であるU・バッハは「全能」「偉業」「勝利」等の概念では神の本質をつかむことはできず、飼い葉桶と十字架に典型的に見られるように神は「無力さ」「頼りなさ」「貧しさ」を持つ「低み」に在すのであるとする。 ピリピ人への手紙2章1-11節でも示されている通り、キリストの十字架は倫理的な意味合いも持つ。「志を同じくし」「利己的な野心や慢心による行動を起こさない」といった特質はコリントの信徒に欠けているものであった。

「十字架につけられ給いしままなるキリスト」は愚かさであり、つまずきであり、悲惨さの極みであった。そこではキリストがどのような形で死に、どのような形の信徒の生を規定するのかという視点が含まれている。そのあり方はこの世の愚かな者、弱い者、身分の低い者や軽んじられている者、無きに等しい者、そのような生のあり方を生きる人々と重なる。十字架につけられた「弱さ」「愚かさ」の中にいるキリストは信徒の現実にとっては「神の力」なのである。弱く罪深く、神なき者がただ神の恵みと信仰によって義とされる。それと同時に「強さ」としての誇り高ぶりに対しては厳しい否が突きつけられる。

「召された者」とはユダヤ人及び異邦人のクリスチャンであり、18節の「救にあずかるわたしたち」及び21節「信じる者」と対応している。真の召された者たちにとっては十字架につけられたキリストは神の力と知恵の現れなのである。パウロはコリントの信徒たちの派閥も十字架につけられたキリストの敵になりかねないことを認識しており、ユダヤ人にとっては十字架がつまずきとなり、ギリシャ人にとっては十字架が愚かさとなるという言葉によってそれを警告している。

また、召されるというのは個人的に、人格的にという意味を持つ。世論などに左右されるのではなく個人的、人格的、直接的に体験して知っている認識と確信なのである。そこではユダヤ人やギリシャ人といった出自は何ら関係がない。特別の知恵やしるしも関係がない。ただ「召された」ということが十字架を神の知恵、神の力として認識させるものなのである。

Conzelmannは「愚かさ」が「賢く」と対応しており、「弱さ」が「強い」に対応しており、この節自体が格言として読まれるべきであるとする。このような表現方法をキアスムスと呼ぶ。キアスムス(交差配列)は修辞学の述語であり、対をなす語句、あるいは観念を逆に並べて交差させる修辞法のことである。キアスムスは旧新約聖書の文体構造を特徴づける修辞法であり、対一並行構造に変化と美しさを付与する効果がある。新約聖書においてはマルコによる福音書2章27節にもキアスムスが見られる。

ここでは「安息日は」(A)「人のためにあるもので」(B)「人が」(B’)「安息日のためにあるのではない」(A’)と、(A)(B)(B’)(A’)の構造が見て取れる。 旧約聖書ではイザヤ書6章10節でより複雑なキアスムスが使われている。

「あなたがこの民の心を鈍くし」(A)「その耳を聞えにくくし」(B)「その目を閉ざしなさい」(C)「これは彼らがその目で見」(C)「その耳で聞き」(B)「その心で悟り、悔い改めていやされることのないためである」(A)と、(A)(B)(C)(C)(B)(A)の構造が見て取れる。キアスムスは一見明らかな場合もあるが、翻訳の際にキアスムスの構造が明らかではなくなる場合もある。 Fitzmyerは不信者にとって愚かとされていることは彼ら自身の知恵よりも優れているということを意味するとする。その上でキリストの十字架において神がなされたことは人間が知恵と考えることとは矛盾するが、人間の知恵によっては達成できないことを成し遂げる。この言葉をもってパウロは知恵についての議論を締めくくっている。

γὰρ(gar)が17,18節と同様に「なぜなら」の意味で用いられている。田川はこれを「すなわち」と訳した上で西方写本(D,F,G)ではουν(oun)「では」に置き換わっていることを指摘し、γὰρ(gar)では論理的整合性が低いと考えられたのではないかとしている。「召された時のこと」はギリシャ語ではκλῆσις(klésis)が使われており、「招き」を意味する名詞1単語である。キリストに従う信徒となることを神によって招かれたと言っているのである。口語訳の「人間的には」は、新共同訳や新改訳2017でも同様に訳されている。ギリシャ語ではσαρξ(sarx)であり、直訳は「肉による」である。ヘブライ語の影響においてこの言葉を「人間」という意味で使う場合もあるが、ここではパウロが人間が持つ霊的な側面に対してこの世的、肉体的側面を指していると考えられるため「肉による」と直訳したほうが良いのではないかとしている。口語訳の「身分の高い者」は田川訳では「生れの良い者」はευγενης(eugenes)であり、貴族や上流階級の生まれの者を指す。田川はコリントの教会が身分が低く、貧しい者たちの集まりだったという主張を退け、多くはないにしても生まれの良い者もいたし、パウロから見ればコリントの信徒たちは全体として余裕があったと考えているとする。

ブルースはローマ人への手紙16章23節にあるように市の経理係エラストを世俗で影響力を持っている信徒の一例に挙げている。

ヘイズはコリントの人々は解放奴隷、商人、奴隷、少数の身分の高い人々を含む幅広い階層が集まった共同体であったとしている。様々な階層の人々が互いを兄弟姉妹と認めていたことは初期キリスト教運動の特徴的な点であり、終末論的な逆転の様式をも象徴している。これはイスラエルの預言者の伝統にも合致する。

27-29節はひとかたまりになっており、パワフルな部分になっている。「神が選んだ」ということが3回繰り返されており、「恥」を表すκαταισχύνῃ(kataischynē)、「(有力な者を)無力にする」を表すκαταργήσῃ(katargēsē)、「誇る」を表すκαυχήσηται(kauchēsētai)、これら3つの単語がすべてκから始まっていることから、これが修辞的な効果を高めている。

「愚かな者」はギリシャ語ではμωρός(móros)である。新共同訳では「無学な者」と訳されているが、「愚か」と「無学」は明確に異なるものであり、この言葉は「愚かな者」と訳すべきである。愚かとは単に学問・知識が足りないことを指すのではなく、十字架につけられた人を主と告白することを指しているのであり、このことはこの世の知恵、権力、名声、価値という規範を無効なものとする。

μωρός(móros)はマタイによる福音書5章13節では塩気のなくなった塩(馬鹿になった塩)という意味で使われている。これは塩に不純物が混入し、塩として機能しなくなってしまった状態を指す。

27節でパウロが書いている神の選びは旧約聖書からも連続しているものである。申命記7章7節では神が大きな国を選んだのではなく小さい国であるイスラエルを選んだことが語られている。

口語訳で「知者」と訳されているσοφούς(sophous)はσοφός(sophos)の男性複数対格である。これは複数の「知者」を自認するコリントの信徒たちが他の信徒たちを軽蔑していたことを反映していた可能性もある。 コリントの信徒たちが神の民になることができたのは自分たちに要因があるのではなく、神の選びに要因があったからである。神の選びは自由なものなのである。マタイによる福音書11章25-26節におけるイエス・キリストの祈りにもそのことが表現されている。

口語訳で「有力な者」と訳されているのは、τὰ ὄντα(ta onta)である。 ὄνταはἐιμί(eimi)の現在分詞中性複数対格である。ἐιμί(eimi)は英語のbe動詞に当たり、存在すると訳すことも可能である。田川はこの部分を口語訳のように「有力な者」とか新共同訳のように「地位のある者」と訳すのは訳し過ぎであり、「存在するもの」と直訳すべきであるとしている。同様に口語訳の「無きに等しい者」τὰ μὴ ὄντα(ta mē onta)を「存在しないもの」と訳している。「身分の低い者」を田川は「生まれのない者」と訳している。貴族や良い家柄のように名乗るほどの立派な生まれではないということである。

ヴェントラントはこの「存在するもの」「存在しないもの」はギリシャの哲学用語を用いているとする。ギリシャ人にとっては「あるもの」が最も尊いものであり、「ある」ということが神について規定したギリシャ哲学の答えであった。パウロはこのギリシャ哲学の思想と対立し、神が「ないもの」を選ばれたと主張したのである。

さらに、イエスも貧しい者や取税人に近づいた。

イエスはこれを聞いて言われた、「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」。 カルヴァンはὄντα(onta)が同様の用法がローマ人への手紙4章17節に見られるとする。

ただし意味合いは異なっており、ローマ人への手紙では信徒すべてに通じる召しについてここでは述べており、信徒はこの世の観点から一角の人物であったとしても神の召しがなければ無きに等しい存在であると語っているとする。どんな人間も神の前では「有」ではなく「無」に等しい存在なのである。そこでは人間の功績といったものは神の選びに対して何ら優るものはない。

口語訳で「人間」と訳されているのはσὰρξ(sarx)である。この言葉は第一義的には肉や身体を指す。通常人間を意味するギリシャ語はανθρωπος(anthrópos)である。食物としての肉で使われるのはσὰρξ(sarx)ではなくκρέας(kreas)である。σὰρξ(sarx)はパウロ書簡やヘブル人への手紙に多く見られる。σὰρξ(sarx)は物体としての肉を指す場合もあれば、人間の肉体、人類全体を指すこともあり、意味範囲が広い。田川は口語訳の「人間」という訳に反対し、「肉」と訳すべきであるとしている。カルヴァンは訳語を「肉」にした上でこれが人間を指しているとし、人間を卑しいものとして捉え、人間の傲慢を打ち砕こうとしているのだとする。「神のみまえに」は人間の栄光が儚いものに過ぎないということを表現している。 青野は26-28節において知恵のある者や強い者ではなく愚かな者や弱い者を選んだとパウロが語っている箇所とこの箇所の接続を強調し、12節の「わたしはパウロにつく」「わたしはアポロに」「わたしはケパに」「わたしはキリストに」と言い合っているような自己を推薦する生き方に対する強い否定において26-28節と29節は一致しているのだとする。パウロは十字架につけられ給いしままなるキリストのみを知ろうとしているのであり、十字架のキリストに注目せずにキリストを知ろうとすることなのである。

口語訳で「誇る」と訳されているκαυχάομαι(kauchaomai)はここでコリント人への手紙一で初めて出てくる。Feeはこの語は翻訳が非常に難しいとしながらも誇る、栄光、自慢するといった意味があるとする。この箇所においては信頼、完全な自信を置くという概念に近いものともなる。神の「弱さ」「愚かさ」を表すものを除いたものすべてが自慢すべきものではないのである。

口語訳で「キリスト・イエスにある」と訳しているのは、ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ(en Christō Iésous)である。ἐν(en)はinという意味で主に使われる。田川は口語訳と同様にこの箇所を「キリスト・イエスにある」と訳した上でこれを「キリストの中にある」と解釈し、新共同訳聖書では「キリストに結ばれ」と訳していることに反対している。宇宙大以上の巨大な存在であるキリストの中に人間がいるという意味であり、結婚に近いイメージの「結ばれる」という訳は不適切だとする。使徒行伝11章26節では「クリスチャン」との呼称が初めて現れてきているが、パウロが手紙を書いた当時はそのような表現が広く使われていたわけではなく、「キリスト教的」「クリスチャン」といったことを表現するのに「キリスト・イエスにある」と表現したのではないかと考えられる。

口語訳で「神によるのである」と訳されている部分はἀπὸ θεοῦ(apo theou)であり、直訳すると「神から」である。24節においてキリストは「神の知恵」であったが、30節においてはキリストは「神からの知恵」となっている。真の知恵とは修辞的雄弁などではなく、神からの賜物である。その賜物とは十字架につけられたキリストなのである。義は神との正しい関係のことである。人間の努力だけではそこに到達することができず、神が人間のために行った業によって、キリストを通して、はじめて実現することなのである。口語訳で「聖」と訳されているのはαγιασμος(hagiasmos)であり、「聖」である状態よりは「聖化」のことを指す。「あがない」と訳されているαπολυτρωσις(apolutrósis)は大半がパウロによって使われている。απολυτρωσις(apolutrósis)の基本的意味としては身代金との引き換えによる解放、捕虜または奴隷の買い戻しがあるが、キリスト・イエスの死によってあがないがなされて罪の赦しがもたらされることに関してパウロはローマ人への手紙3章24-26節とコリント人への第一の手紙1章30節で言及されている。

青野はパウロにおける信仰義認が贖罪死と結合している箇所としてローマ人への手紙3章24-25節、ローマ人への手紙5章9節、コリント人への第一の手紙1章30節を挙げているが、そのいずれも伝承を取り上げているのであり、パウロ自身に由来するものではないと主張している。

あがないは歴史上様々な解釈がなされてきた。経済的なあがない、軍事的な解放、祭儀的な犠牲が考えられたほか、キリストの十字架の死が悪魔に支払われた賠償金であるという理解や悪魔や罪に対する神の勝利であるという理解、人間の罪によって神の名誉が損なわれたもののキリストの十字架の死によってそれが償われて充足が与えられ、神の名誉が回復されたという理解(充足説)、キリストが罰を受けるべき人間の代わりに十字架にかかったとするカルヴァンなどに見られる刑罰代償説の理解、グスタフ・アウレンに見られる罪に対する勝利を強調する勝利説の理解など多様である。 義と聖化とあがないについてカール・バルトによればキリスト・イエスこそが私達の義とされているとする。キリスト・イエスと人間たちとは同じ人間性を持つ者であり、キリスト・イエスが人間たちの代表者なのである。人間たちはそのまま神にとって義であり、受け入れられ、喜ばれる存在なのである。それはキリスト・イエスによって人間たちは罪を赦されることによってである。それと同時にキリスト・イエスは人間たちを聖化させる存在であり、新生し改心した者となることができるのである。人間たちがキリスト・イエスにある存在でなければ義と聖とあがないに関する発言は狂気でしかない。

「誇る者は主を誇れ」はエレミヤ書9章23-24節の引用である。

田川はこのエレミヤ書の言葉をパウロが短く覚えていて、それを引用したのだとする。コリント人への第二の手紙10章17節、ガラテヤ人への手紙6章4節にも同様の引用が見られる。

יִתְהַלֵּ֣ל(yiṯ-hal-lêl)はこのエレミヤ書において「誇る」と訳されている。この言葉はHithpael形では「自慢する」という意味である。エレミヤ書における用法は神を知ることだけが自慢をする唯一の根拠であるということだが、箴言20章14節のように自らの持ち物を自慢するような用法もある。

また、詩篇では主を正しく誇り、主に栄光を帰す用法で使われている場合がある。

エレミヤ書のこの箇所に対応する七十人訳聖書とパウロの引用では「誇る」はκαυχάομαι(kauchaomai)が使われている。聖書外のギリシャ語文献においては悪い意味の「自慢する」という意味で使われている場合が多い。七十人訳聖書においては自慢を禁じる用法で使われている場合もあるが、正当なプライドを示している箇所もある。

ゼカリヤ書10章12節においては栄光が実現する、終末論的な意味を持っている。

新約聖書ではほぼκαυχάομαι(kauchaomai)はパウロが使用している。この言葉で明らかにされているのは神の御前で栄光を求め、自分自身に頼る自信のある態度である。しかしローマ人への手紙4章2節にあるように、アブラハムでさえ神の前で誇ることはできないのである。

パウロが誇る場合はコリント人への第二の手紙7章4節などに見られるように、自画自賛ではなく会衆に対するパウロの信頼が表現されているのである。

榊原はエレミヤ書で誇る者は主を知っていることを誇りとせよとあるのが、引用文では「主を誇れ」となっていることからイエス・キリストが旧約聖書の「主」(ヤハウェ)であり、イエス・キリストを誇れということを表現しているとする。これは誇りそのものの否定ではない。詩篇49篇6節にもあるように、「誇り」は「信頼」と結びついているものであり、信頼の源はイエス・キリストであるべきなのである。

Feeによればこの段落の結論としてパウロは人間の自慢ではなく、人間たちに救いをもたらしたキリストを自慢することを語っており、それは現代の教会においても重要な役割を果たしている言葉である。このことはプロテスタントが依拠しているローマ人への手紙への手紙やガラテヤ人への手紙とも合致する。福音の栄光は富裕層にあるのではなく愚かな者、弱い者、軽蔑されている者に対して現れるものなのである。

脚注

- 1 Corinthians 1 King James Bible - Wikisource

- English Translation with Parallel Latin Vulgate

- Online Bible at GospelHall.org (ESV, KJV, Darby, American Standard Version, Bible in Basic English)

- Multiple bible versions at Bible Gateway (NKJV, NIV, NRSV etc.)